産業医の“コスパ”を考える|実はコスパ最高の経営戦略だった?

100名の会社の経営者

100名の会社の経営者産業医って本当に必要ですか?

コストばかりかかって、意味があるんですか?

正直な話、ハンコだけくれる格安産業医で、ギリギリ法令遵守できればいいかと思っています。

我々中小企業は、産業医をお願いする場合、コスト面に見合う価値が本当にあるのか、シビアに考えちゃいますね。

そんな疑問を持つ経営者や人事担当者の方は多いはずです。

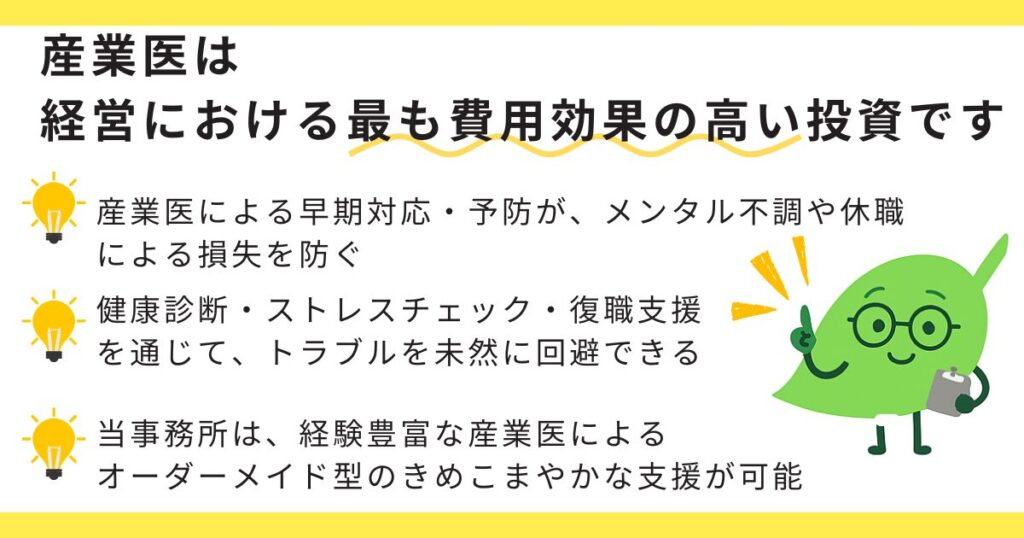

でも実は、“産業医ほどコスパの高い投資はない”ってご存じですか?

今回は産業医の見えにくいコストパフォーマンスについて、わかりやすく解説します。

長期休職者が出た場合の経済損失について

先生、正直に聞いていいですか?

産業医って、うちの会社にとって“コスパ”つまり、費用対効果はあると言えるんでしょうか…?

とてもいい質問です!

実は産業医は、“経費”ではなく“経営の先行投資”なんです。

投資…ですか?

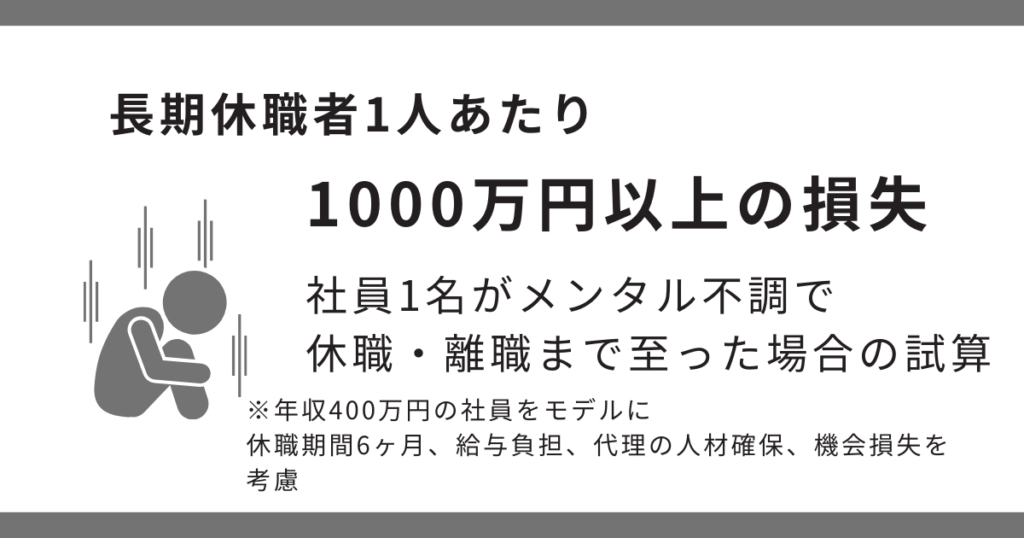

そうです。例えば、うつ病などで1人が長期休職した場合、

代替人員の確保や業務の混乱で年間1000万円以上の損失が発生すると言われています。

1人でそんなに…。

そうですね。

交代の人材確保や、本当だったらできていて仕事やプロジェクトも頓挫したり遅延することを考えると、結構な損失になりますね。

逆に、産業医が月1回来て、早期に不調の兆しを掴み、相談・予防介入できれば、

休職やトラブルを防げるので、大きな損失を未然に防げる可能性が高まります。

確かに…でも、普段からそこまで社員の健康状態ってわかるんですか?

今までの格安でハンコだけもらってた産業医先生にはそこまでしてもらったことはないなあ。

もちろんです!

例えば、健康診断やストレスチェックの結果から、

“毎年引っかかる人”や

“高ストレスが続いている人”を把握できます。

そうした社員に医療につながる前段階で声をかけることで、

“未病”の段階で支援できるんですよ。

例えば、訪問時の「健康相談」という形で心配な社員さんと面談をしたり、

「ミニ健康講話」を行なって、社員の方が早期治療の必要性に気づいてくれたり。

それはありがたい…!

健康問題以外にも、

メンタル不調で休職する社員が出たときは

管理する側も対応が大変で、復職の時も現場は苦労が多いです…。

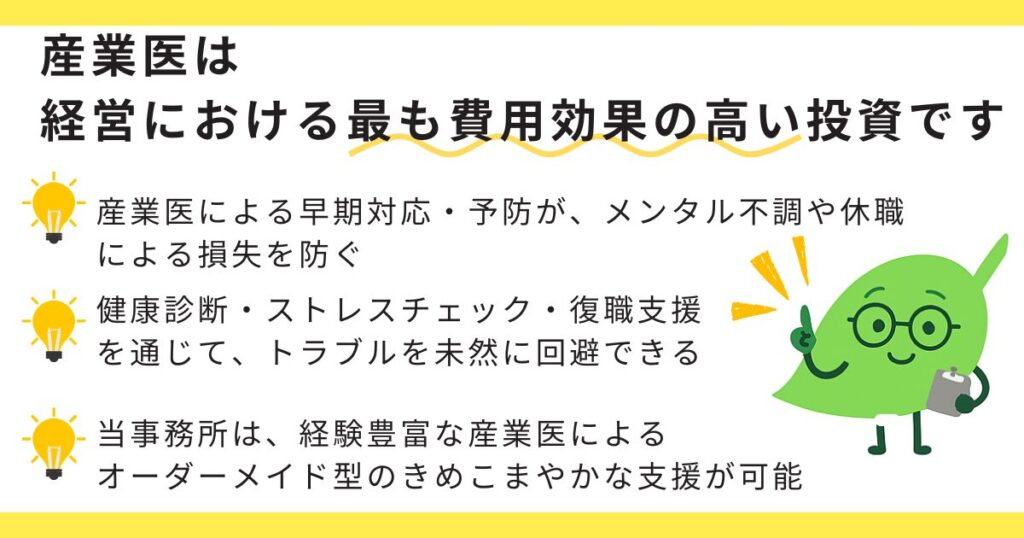

そこもまさに産業医の出番です。

当事務所のような経験豊富な産業医が、

休職判断・復職支援・復職後のフォローアップを丁寧に行うことで、

人事や現場が混乱したり疲弊するのを防ぐことができます。

企業文化や状況に合わせた“きめ細やかな支援”ができるのは、

現場を見てきた産業医ならではなんですよ。

産業医って、“会社の外にいる人”ってイメージだったけど…

実は“企業と社員の間でしっかり橋渡ししてくれる存在”なんですね。

産業医が“コスパの高い投資”である理由

- 法令遵守の担保

産業医の選任は労働安全衛生法に基づく義務(50名以上)であり、

適切に配置・機能させることで、安全配慮義務違反や訴訟リスクを回避できます。(※1) - 早期対応で損失を回避

健康診断の結果を“年1回の確認”で終わらせず、継続的に異常が見られる社員に産業医が関与することで、「病院に行く前段階」の予防的支援が可能になります。

例えば、数年にわたり血圧や肝機能に異常のある社員に対して、生活習慣を確認しながら、無理なくできる具体的な改善行動(例:飲酒頻度、就寝時間の調整など)を一緒に設計。

医療的な“指導”ではなく、実行可能な“行動支援”が企業側の介入では難しい部分をカバーします。

ストレスチェックで高ストレス者が多く出ている部署があれば、

産業医は業務量、勤務時間、人間関係、上司との関係などを多面的に分析し、

その結果をもとに管理職と連携して改善の方向性を示すことができます。

実際に、産業医面談を実施したことで、

ハラスメントが潜在していたことが明らかになった例や、

「本人の特性と業務内容に明らかなミスマッチがあった」ことが判明し、

配置転換により離職を防げた事例も経験しました。

長期休職1人あたり1000万円の損失との試算(※2)からも、未然の防止の重要性が経営的視点からもわかります。 - 復職支援で現場混乱を予防

経験豊富な産業医が休職〜復職〜職場定着まで一貫支援(※3)可能です。

メンタル不調による長期離脱は、年間数百万円規模の損失を生む場合があります。

産業医が早期に面談し、必要なタイミングで休職や治療につなげ、

その後も復職判断、働き方調整、定着支援まで一貫して関与することで、

人事部門や現場の混乱や対応負荷を大きく減らすことが可能です。 - プレゼンティーズム対策

“出勤しているけど不調”な社員への対応で生産性向上(※4)

病院に行くほどではないけれど、集中力が続かない、頭が重い、やる気が出ない…。

こうした“不調状態”の社員にこそ、産業医による気軽な健康相談が有効です。

定期的な対話の機会が、生産性の維持・モチベーション改善につながることもあります。 - 衛生委員会での健康講話

衛生委員会や社内研修の場で、睡眠・運動・食事・ストレス対策などをテーマに

産業医が講話を行うことで、社員の健康意識が高まり、予防意識が職場全体に広がります。

健康経営を推進する企業にとっては、取り組みの見える化にもつながります。(※5) - 企業別のオーダーメイド対応

当事務所では、企業の業種・文化・規模に応じて、

画一的ではないオーダーメイド型の支援を提供しています。

「どう対応してよいかわからない」という状況でも、

実情を丁寧にヒアリングしながら、現場と歩幅を合わせた現実的な提案を行います。(※6)

※1:厚生労働省 労働安全衛生法 第13条

※2:経済産業省 健康経営事例集(2017)

※3:日本産業衛生学会 復職支援ガイドライン

※4:厚生労働省 労働者健康状況調査(令和元年)

※5:経済産業省 健康投資管理会計ガイドライン

※6:日本産業衛生学会 産業医の職務内容整理

見えにくい産業医の価値を最大化するために

産業医のコスパについて、考えてみました。

健康診断やストレスチェックの事後対応、メンタル不調者の復職支援などを通じて、企業のリスクを未然に防ぐ。

その結果、欠勤や離職を抑えられるとすれば、確かに“費用対効果が高い”と考えるのは自然です。

ただし、その効果は「目に見えにくい」という特性があります。

「産業医がいたから休職を防げた」「退職を防げた」とはっきり言えるケースは少なく、

成果が数値として表れにくいため、実感しづらいという課題があります。

さらに、実態として形骸化している産業医体制も少なくありません。

毎月の訪問が形式的になり、現場や社員との接点が少ないままでは、

コストに見合った価値を発揮しているとは言い難い状況です。

では、産業医を本当に“コスパの良い投資”とするには、どうすればいいのでしょうか?

ポイントは3つです。

1つ目は、成果が見えるようにすることです。

ストレスチェックの集団分析で部署ごとの傾向を把握したり、

健康診断で異常が続く社員に対して行動改善支援を行い、その変化を社内で共有するなど、

産業医の介入によって“何が変わったのか”を記録・可視化していくことが重要です。

2つ目は、形式だけでなく実務に入り込む産業医を選ぶこと。

「何から始めればいいかわからない」という企業に対しても、

現場の実情や文化に応じた実行可能な提案ができる産業医なら、

制度を“使いこなす側”に変えていくことができます。

3つ目は、社内との連携体制をつくること。

人事、総務、管理職との情報共有をスムーズに行うことで、

産業医の支援が“その場限り”で終わらず、組織的な改善につながっていきます。

当事務所では、この仕組みづくりも支援しています。

産業医の価値は、問題を未然に防ぐという点にあります。

だからこそ、何も起きなかったときこそ「意味がなかった」と誤解されがちです。しかし本来は、“何も起きなかった”ことそのものが最大の成果。

制度として設置するだけでなく、“活かす”ことができれば、

産業医は企業にとってもっとも費用対効果の高い投資のひとつになり得ます。

御社にとっての「産業医の本当の価値」を、一緒に形にしていきませんか?

まとめ

- 「産業医=高コスト」は誤解です。

- 医療の入り口としての早期対応が損失防止につながります。

- 健診・ストレスチェックで兆しをキャッチし、早期対応が可能です。

- 健康相談や健康講話で全社の健康力をUPします。

- 休職・復職・復職後の一貫支援で人事・現場の疲弊を防ぎます。

- 経験豊富な産業医によるきめ細やかな支援が可能です。

- 企業ごとの課題に合わせた柔軟な対応が可能です。

無料相談受付中

「今の産業医で大丈夫?」「社員の不調対応が不安…」

そんなお悩みがあれば、まずは無料相談から。

丸の内フォレスト産業医事務所では、現場経験豊富な女性産業医が、

会社ごとの課題に寄り添って対応します。

東京駅周辺、丸の内、八重洲で産業医・嘱託産業医をお探しの会社様千代田区、

文京区、豊島区、中央区で産業医・嘱託産業医をお探しの会社様、

大手町、御茶ノ水、神保町、池袋、新宿、銀座で産業医・嘱託産業医をお探しの会社様、

ぜひお気軽にお問合せください。

女性産業医が、御社のご要望に応じて、健康経営やメンタルヘルス支援にきめ細かく対応いたします。

全国の50名未満の会社様には、オンラインでの産業医サービスも行なっております。

(男性産業医も在籍しておりますので、ニーズに合わせて対応いたします。)

コメント